ICPE | Le classement des installations industrielles

Pour prévenir les nuisances éventuelles ou les risques importants de pollution des sols ou d’accidents qu’elles présentent pour l’environnement et la santé notamment, certaines activités industrielles sont soumises à la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Focus sur ses modalités d’application.

Qu’est-ce qu’une ICPE ?

Selon l’article L511-1 du Code de l’environnement, est considérée comme une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement toute « installation exploitée ou détenue par une personne physique ou morale, publique ou privée, qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour :

- La commodité du voisinage ;

- La santé, la sécurité et la salubrité publiques ;

- L’agriculture ;

- La protection de la nature, de l’environnement et des paysages ;

- L’utilisation rationnelle de l’énergie ;

- La conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique ».

Le pouvoir revient au Préfet de réglementer, d’autoriser et de sanctionner ces installations dès lors qu’elles portent atteintes à l’un ou l’autre de ces éléments.

Comprendre l’impact des ICPE

La compréhension approfondie des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) est essentielle pour les entreprises opérant dans le secteur de la construction industrielle. En effet, cette réglementation va bien au-delà de la simple conformité administrative ; elle influence également de manière significative l’impact local des activités industrielles.

Influence sur les normes de construction

Lorsqu’il s’agit de la construction d’installations industrielles, les normes de construction sont directement affectées par les exigences des ICPE. Par exemple, la réglementation peut dicter des normes spécifiques en matière de durées coupe-feu, visant à garantir la sécurité des travailleurs et de la communauté avoisinante. Les bâtiments industriels doivent être conçus et construits en tenant compte de ces normes, ce qui peut influencer le choix des matériaux, des équipements de sécurité, et des plans d’évacuation.

Limitation des quantités stockées

Les ICPE imposent des limites strictes sur les quantités de substances potentiellement dangereuses pouvant être stockées à un endroit donné. Cette mesure vise à réduire les risques d’accidents majeurs et de pollution environnementale. Ainsi, les entreprises de construction industrielle doivent intégrer ces limitations dans la planification des sites et des entrepôts, en veillant à respecter scrupuleusement les seuils établis par la réglementation.

Gestion des déchets

Les ICPE ont également un impact sur la gestion des déchets générés par les activités industrielles. Les bâtiments de stockage de déchets, par exemple, sont soumis à des délais spécifiques pour informer le préfet de leur cessation d’activité. Cela s’accompagne de l’obligation d’assurer la remise en état du site, soulignant ainsi l’importance de la responsabilité environnementale dans le processus de cessation d’activité.

Intégration des exigences dans la planification urbaine

Les normes des ICPE ne se limitent pas seulement à l’intérieur des sites industriels, mais influent également sur la planification urbaine. Les autorités locales doivent tenir compte des activités industrielles classées lors de l’élaboration des plans d’urbanisme, en veillant à une cohabitation harmonieuse entre les zones industrielles et les zones résidentielles ou écologiques.

Ainsi, la compréhension approfondie de la réglementation des ICPE devient cruciale dans la conception et la construction des installations industrielles, non seulement pour assurer la conformité mais aussi pour minimiser l’impact négatif sur le tissu local et l’environnement immédiat.

Les différents régimes administratifs d’exploitation

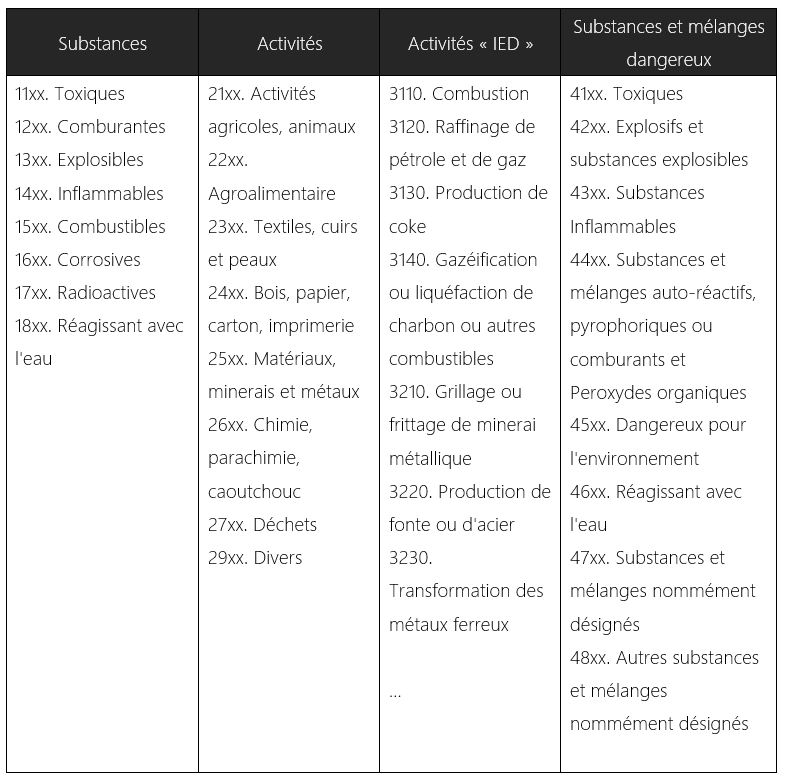

Pour savoir si votre installation relève de la législation des ICPE, vous devez vous référer à la nomenclature des installations classées qui comprend quatre grandes rubriques dans lesquelles des seuils déterminent les éventuelles obligations que vous devrez respecter.

Les quatre grandes rubriques de la nomenclature des ICPE

Source : Agence France Entrepreneur – https://www.afecreation.fr/pid14894/icpe.html

Si l’ensemble de vos activités se situent en-dessous des seuils de classement, votre établissement sera non classé (NC). Vous n’aurez donc aucune démarche à effectuer. Pour les autres, il existe trois niveaux de classement lié chacun à un régime administratif propre, par ordre décroissant du niveau de risque : l’autorisation, l’enregistrement et la déclaration.

Attention : En cas d’exploitation sans déclaration ou enregistrement préalable, ou sans avoir obtenu l’autorisation obligatoire, vous serez passible d’une amende administrative et/ou pénale.

1. Le régime d’autorisation

Sont soumises à autorisation les installations qui présentent des risques importants pour l’environnement. Auquel cas, l’exploitant doit déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter, préalablement à l’exercice de l’activité, dans lequel il démontre l’acceptabilité du risque : études d’impact et de danger analysant les risques, les moyens de prévention et les moyens de secours en cas d’incident. Le dossier est ensuite soumis à enquête public, à l’issue de laquelle le préfet autorise ou refuse le fonctionnement. L’autorisation n’est définitivement délivrée qu’après la mise en place des prescriptions relatives à l’installation, décrites dans l’arrêté préfectoral.

2. Le régime d’enregistrement

Également appelé régime d’autorisation simplifiée, le régime d’enregistrement s’applique aux installations pour lesquelles le risque est bien connu et maîtrisé : élevages, stations-service, entrepôts frigoriques et de produits combustibles, etc. Avant toute mise en service, l’exploitant doit déposer un dossier de demande d’autorisation, dans lequel il démontre le respect de son installation aux mesures techniques de prévention des risques et des nuisances définies par arrêté. Le dossier est ensuite soumis à l’avis du conseil municipal des communes concernées et à une consultation du public en mairie et sur internet durant un mois. Passé ce délai, le préfet peut autoriser ou non le fonctionnement de l’exploitation par arrêté préfectoral.

3. Le régime de déclaration

Sont soumises à déclaration les installations les moins polluantes qui ne présentent pas de graves dangers pour l’environnement. Après déclaration auprès du préfet, l’exploitant reçoit une preuve de dépôt qui sera mise à disposition sur le site internet de la préfecture durant au minimum trois ans. Dès lors, il devra respecter des prescriptions générales applicables à l’installation définies par arrêté ministériel ou préfectoral.

À noter : à postériori, les installations soumises à déclaration peuvent également faire l’objet d’un contrôle périodique. On parle de régime de déclaration contrôlée.

La cessation d’activité d’une ICPE

Lorsque qu’une ICPE est mise à l’arrêt définitif, une procédure de cessation d’activité est à engager. Que l’installation relève du régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration, le préfet doit être informé de sa mise à l’arrêt définitif dans un délai de trois mois (six pour les bâtiments de stockage de déchets et les carrières). Parallèlement, l’exploitant est tenu d’assurer la remise en état du site afin qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés dans la première partie de cet article. A la fin des travaux, il doit adresser au préfet un rapport sur les interventions réalisées.

Une fois l’ICPE déclassée, les prescriptions générales ou celles de l’arrêté préfectoral cessent d’être applicables.

L’engagement de Treuil Construction Ingénierie

Chez Treuil Construction Ingénierie, notre expertise dans le domaine de la construction industrielle s’étend bien au-delà de la simple édification d’installations. Nous comprenons l’importance capitale de la conformité aux ICPE et sommes prêts à accompagner nos clients à chaque étape, de la conception initiale à la cessation d’activité.

Dès les premières phases de conception de vos installations industrielles, notre équipe d’experts examine attentivement la nomenclature des ICPE et évalue comment chaque projet s’inscrit dans ces réglementations. Nous visons à anticiper et à intégrer les exigences spécifiques liées aux ICPE dans la conception, assurant ainsi une conformité optimale tout au long du cycle de vie de l’installation.

Nous comprenons que la gestion des aspects administratifs liés aux ICPE peut être complexe. C’est pourquoi notre équipe vous assiste dans toutes les démarches nécessaires, que ce soit pour l’obtention d’autorisations, la préparation des dossiers de déclaration, ou la communication avec les autorités compétentes. Notre objectif est de simplifier le processus pour vous permettre de vous concentrer sur votre activité principale en toute confiance.

Les réglementations en matière d’ICPE peuvent évoluer, et nous nous engageons à rester constamment informés des changements potentiels. Cette veille réglementaire nous permet de vous fournir des conseils actualisés, assurant ainsi que vos installations demeurent conformes aux dernières normes environnementales.

Treuil Construction Ingénierie ne se contente pas de construire des installations industrielles conformes aux ICPE, mais s’engage à établir un partenariat durable avec ses clients. Nous sommes là pour répondre à vos besoins tout au long de la vie de vos installations, garantissant un suivi continu et une adaptation aux évolutions réglementaires.

En choisissant Treuil Construction Ingénierie, vous optez pour un partenaire engagé, capable de concilier développement industriel et responsabilité environnementale. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la manière dont nous pouvons vous accompagner dans vos projets de construction industrielle, tout en respectant les normes les plus strictes en matière d’ICPE.

—

Vous l’aurez compris, la législation des ICPE a pour principal objectif d’encadrer l’installation et le fonctionnement des entreprises qui sont susceptibles de porter atteinte à l’environnement et aux personnes, du fait de leur activité ou des produits qu’elles stockent ou produisent. Elle permet ainsi de rendre acceptable le développement d’activités potentiellement nuisantes ou dangereuses, tout en protégeant l’environnement naturel et humain.

Les ICPE ont un impact locaux et sur les normes de construction : pour traiter les durées coupe-feu par exemple, ou encore pour limiter les quantités stockées à un endroit, etc.). Treuil Construction Ingénierie, expert de la construction industrielle, est prêt à vous accompagner dans vos démarches. N’hésitez pas à nous contacter !